C’è un filo verde che lega generazioni di bambini, insegnanti e famiglie in Sicilia: si chiama Palma Nana, ed è una delle realtà più longeve e riconosciute nell’educazione ambientale italiana. Nata a Palermo alla fine degli anni ’80, quando parlare di sostenibilità era ancora un gesto visionario, Palma Nana ha saputo unire natura, pedagogia e partecipazione, creando percorsi esperienziali che hanno formato migliaia di ragazzi.

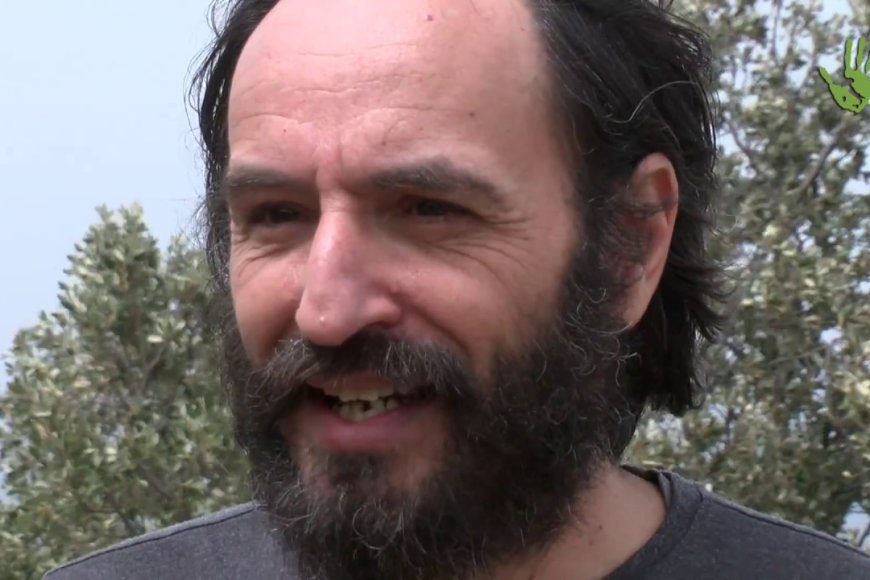

Tra le anime più autentiche di questa avventura c’è Fabrizio Giacalone, storico educatore, guida ambientale e custode di un metodo fondato sull’esperienza diretta e sulla meraviglia. Fabrizio insieme a Giuseppe, Valeria e tutto il team di Palma Nana continua a proporre weekend tematici che intrecciano ecologia, relazioni e scoperta, trasformando ogni incontro in un laboratorio di vita all’aria aperta.

Tutti i loro appuntamenti registrano il tutto esaurito: famiglie che tornano, bambini che crescono e poi diventano animatori, una comunità che si rinnova nel tempo. Tutti, tranne uno.

Un weekend dal titolo semplice, quasi provocatorio: “Disconnessi”. Nessun iscritto.

È da qui che inizia la nostra conversazione.

Fabrizio, partiamo dalle origini: cosa rappresenta oggi Palma Nana dopo oltre trent’anni di attività?

Palma Nana oggi è una comunità che continua a credere nel valore dell’educazione ambientale come strumento di trasformazione sociale. Dopo oltre quarant’anni, il nostro obiettivo rimane lo stesso: creare legami profondi tra persone e natura, favorendo comportamenti sostenibili. Siamo testimoni di come la conoscenza dei territori il lavorare insieme alla comunità locali possa generare rispetto e cura per l’ambiente e le persone.

Come è cambiato il vostro modo di fare educazione ambientale in un mondo che nel frattempo è diventato digitale e iperconnesso?

Il digitale ha trasformato il modo in cui comunichiamo e ci informiamo, ma non il cuore della nostra missione: l’incontro diretto con la natura, con le persone. Abbiamo integrato strumenti tecnologici per raccontare i territori e raggiungere più persone, ma le nostre esperienze continuano a essere analogiche, fatte attraverso il camminare, l’ascolto, l’osservazione. In un’epoca di iperconnessione, crediamo che il vero valore sia offrire spazi di lentezza e presenza, dove la tecnologia non è protagonista ma, al massimo, un supporto.

Qual è il segreto che fa sì che ogni vostro weekend diventi un’esperienza indimenticabile, tanto da essere sempre sold out?

Il segreto dei weekend a Serra Guarneri è la combinazione di tre elementi: il luogo, le relazioni e il dedicarsi del tempo. Non proponiamo solo un classico soggiorno in natura fatto di relax e cibo, ma un’esperienza immersiva che racconta storie del luogo e di persone, passeggiate lente e armonia del vivere con la natura. Gli ospiti non sono semplici partecipanti ma abitanti: diventano parte di una comunità temporanea che condivide emozioni, scoperte, esperienze e riflessioni.

Nei vostri progetti si respira un senso di comunità autentica. Quanto è importante per voi la dimensione collettiva rispetto a quella puramente educativa?

Fondamentale. L’educazione ambientale non è mai trasmissione di contenuti: è relazione, è scambio. Nei nostri weekend si impara insieme, si dialoga, si costruiscono legami. La dimensione collettiva amplifica il senso di appartenenza e responsabilità verso la natura e verso le persone. Quando le persone si sentono parte di un gruppo, il cambiamento diventa più facile e duraturo.

Che tipo di relazioni nascono in questi weekend? Hai un ricordo o un episodio che ti ha colpito particolarmente?

Nascono relazioni semplici e profonde, fatte di condivisione e ascolto. Non ho un singolo ma un insieme di ricordi. Nel vivere, condividere, dallo scambio sono nate relazioni, amicizie, trasformazioni. Quello che oggi è Serra Guarneri, quello che proponiamo, il nostro approccio al vivere la natura non è altro che l’insieme di un percorso collettivo che si riempie ad ogni esperienza ad ogni incontro vissuto insieme.

Tra tutti i vostri appuntamenti, “Disconnessi” è l’unico che non ha registrato il tutto esaurito, anzi nessun iscritto. Ti aspettavi una reazione del genere?

Sinceramente, no. Pensavamo che la proposta di spegnere il cellulare per due giorni fosse accolta come una sfida positiva. Invece, il silenzio ci ha fatto riflettere: forse oggi la disconnessione spaventa più di quanto immaginiamo. È un segnale interessante, che dice molto sul nostro tempo.

Pensi che il titolo stesso “Disconnessi” possa aver spaventato qualcuno?

Probabile. La parola “disconnessi” può evocare isolamento, perdita di controllo. In realtà, il nostro intento era l’opposto: riconnettersi con sé stessi, con gli altri e con la natura. Forse avremmo dovuto raccontare meglio questa dimensione positiva.

È un segnale culturale? Ci dice qualcosa sul nostro rapporto con la tecnologia e con il tempo libero?

Assolutamente sì. Viviamo in un’epoca in cui lo smartphone è diventato una protesi identitaria: ci sentiamo persi senza notifiche, foto, mappe. Il fatto che un weekend senza cellulare non abbia attratto iscrizioni ci dice che la tecnologia non è più solo uno strumento, ma una sicurezza emotiva. Questo merita una riflessione collettiva.

In cosa consisteva concretamente quel weekend? Come avevate immaginato di vivere l’esperienza senza schermi e dispositivi?

A Serra Guarneri avevamo immaginato un tempo diverso, un tempo da scorre più lentamente, da riempire di gesti semplici: cucinare insieme, giocare, ascolto del bosco. Volevamo creare uno spazio dove i bambini non avrebbero chiesto il tablet, ma si sarebbero arrampicati sugli alberi, e gli adulti non avrebbero controllano le notifiche, ma si sarebbero persi in una chiacchierata sotto le stelle. Era una prova, certo, ma anche un regalo: spegniamo il mondo digitale per riaccendere quello reale. Due giorni per riscoprire il valore della presenza, senza filtri e senza distrazioni, immersi nella natura e nella compagnia degli altri.

Tutto ciò, e questo deve farci riflettere, accade sempre nei nostri weekend a Serra Guarneri, la differenza è stata che nel weekend “Disconnessi” questa scelta veniva dichiarata e condivisa fin dall’inizio, come parte integrante dell’esperienza. Non solo un invito implicito ma una sfida collettiva: due giorni senza schermi, per riscoprire il valore della presenza.

Credi che oggi la disconnessione sia un lusso, una necessità o una forma di resistenza?

Oggi è tutte e tre le cose. È un lusso perché richiede tempo e coraggio, una necessità per la nostra salute mentale e una forma di resistenza culturale contro la frenesia digitale. Non è facile, ma è possibile.

Se dovessi reinventare il weekend “Disconnessi”, cosa cambieresti?

Racconterei meglio il perché di questa esperienza, trasformandola in una sfida collettiva più che in una rinuncia.

Come immagini l’educazione ambientale dei prossimi anni, tra intelligenza artificiale e realtà virtuale?

Credo che la tecnologia possa essere un alleato, se usata con misura. Realtà virtuale e IA possono aiutare a raccontare la biodiversità, ma non sostituiranno mai l’esperienza diretta. Toccare la terra, ascoltare il vento, camminare in un bosco: queste sono emozioni che nessun visore potrà replicare.

E infine, cosa diresti a un ragazzo che non riesce a staccarsi dal telefono anche quando è in mezzo a un bosco?

Gli direi: “Prova per cinque minuti a guardare intorno senza scattare foto. Respira, ascolta, osserva. Se dopo cinque minuti non senti nulla di diverso, riprendi il telefono. Ma se senti qualcosa, tienilo in tasca ancora un po’.